目次

2024年12月5日に開催されたロープネット・ロックボルト併用工法研究会主催「令和6年度 斜面対策工法の新しい考え方(耐震を含む)」講演会において、(株)ジオ・フォレスト 代表取締役 戸田堅一郎様より「CS立体図を使った崩壊危険地形の判読」のタイトルで講演して頂きましたので、以下にその講演の概要を紹介します。

なお下記の内容は、講演会時の配布資料をもとに弊社において抜粋、編集したものです。

5.地域防災における活用事例

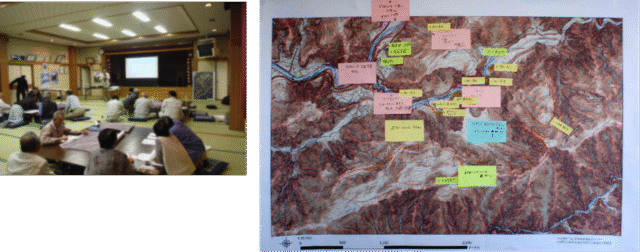

地域住民が主体の防災マップ作り(長野県飯田市の事例)

CS立体図をもとに付箋に情報を書き込み貼り付ける

・住民からの情報

・地形解析結果

・地すべり分布

・法的指定

・避難方法、経路

などを空中写真に書き込み防災マップを完成し、各戸に配布している。

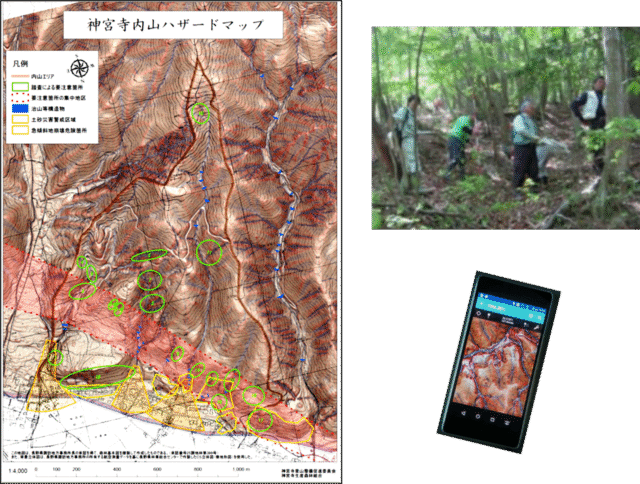

地域住民によるハザードマップの作成-崩壊危険地の見回りに活用-(長野県諏訪市の事例)

作成したハザードマップを持って住民が危険個所の点検を実施。

スマートフォンの地図アプリにCS立体図を入れて、GPSでナビゲーションすることで効率的に森林調査が可能となっている。

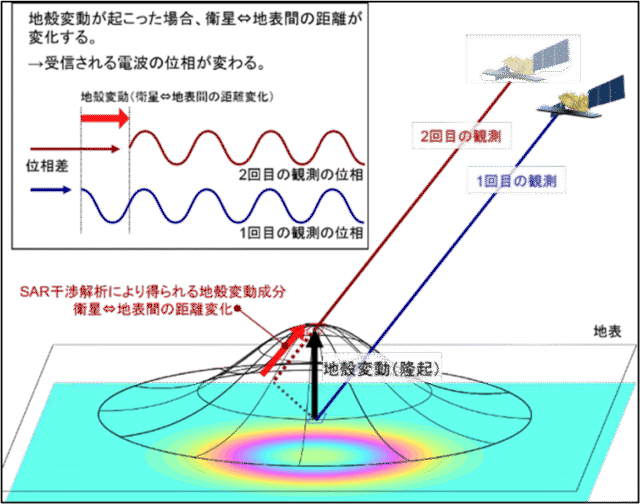

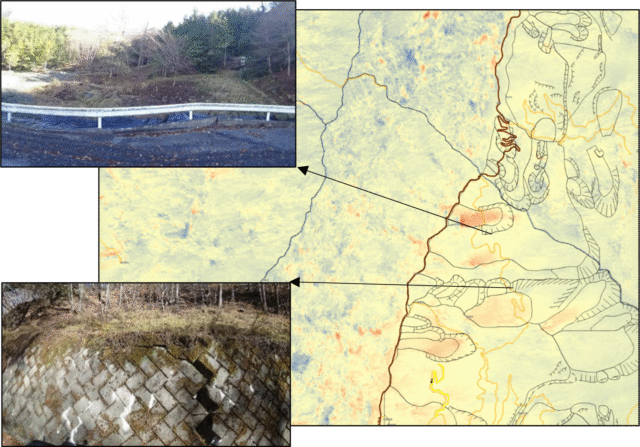

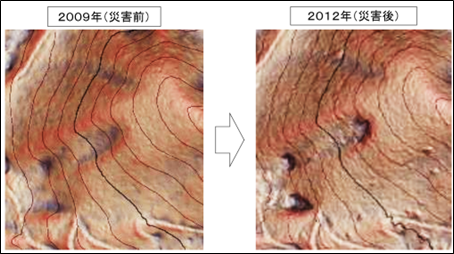

6.干渉SAR解析による地形変化を見える化

干渉SARとは2時期のレーダー

データを解析し、地盤の変動を数センチ単位で計測することが可能な技術。

(国土地理院HP;http://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/sar_mechanism)

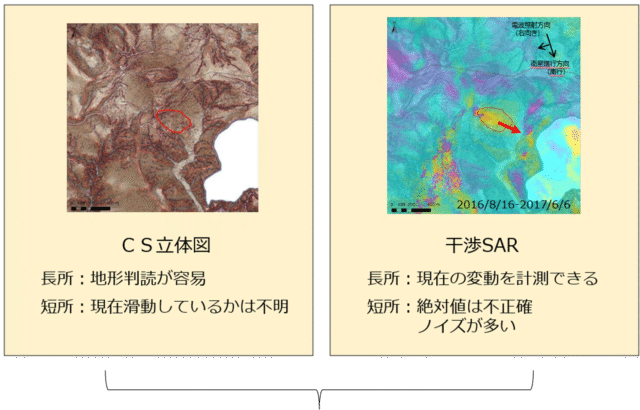

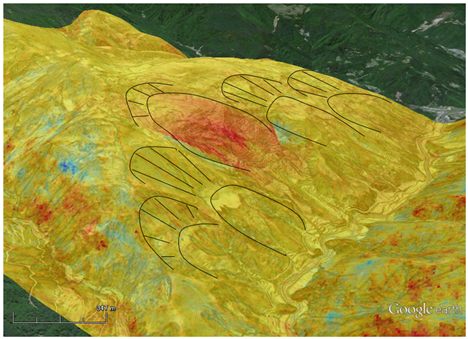

現在滑動している危険な地滑りを抽出可能

(長野県大鹿村)

CS立体図と重ねて表示することにより、滑動している危険な地すべり地を抽出することができる。

干渉SAR解析で抽出された地すべり危険地を現地調査し、地形の変状などを確認。必ず現地で確認すること!!

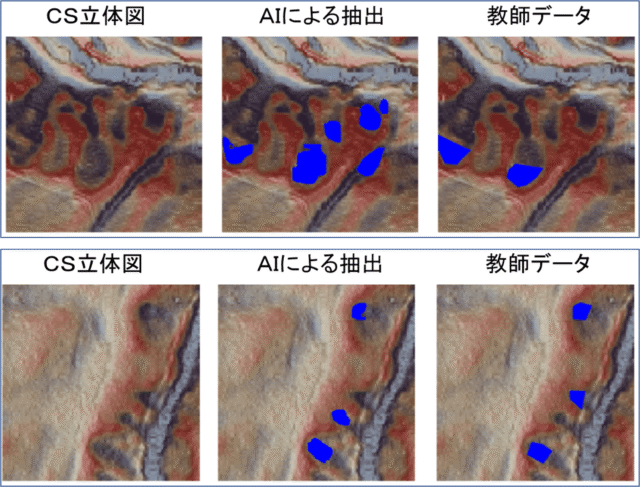

7.AIによる崩壊危険地判読

災害発生前から浅い凹地形をしている。 同じ場所で繰り返し崩壊が発生。

AIによる自動判読の手順

1.崩壊地地形の教師データを作成

崩壊跡地形の抽出ルールを設定 ⇒ CS立体図から目視判読によりポリゴンを作成

2.多数の教師データをAIに学習させ、CS立体図から自動判読(AIによる抽出)

[長野県松本地区東部の事例]

①崩壊地形の抽出ルール

・植生高(DSM-DEM)が周辺より低い

・凹地形の上部にポイントを打点

・CS立体図からの目視判読によりポリゴンを作成

②教師データ

長野県松本地区東部で、崩壊跡(凹地形)16,892箇所を抽出

③AI(ノーザンシステムサービス:Mask R-CNN)による教師データの学習

④AIによる抽出(自動判読)

(解析:ノーザンシステムサービス)